社内で対応or外部委託?最適なハラスメント事案調査

ハラスメント事案調査とは、被害者や第三者からハラスメントの訴えがあった際に相談窓口に寄せられた情報をもとに行う調査のことを指します。本記事ではハラスメント事案調査の目的や注意点についてお伝えします。

目次[非表示]

- 1.ハラスメント事案調査とは

- 1.1.ハラスメント事案調査の目的

- 1.2.ハラスメント事案の調査をしないとどうなるのか?

- 2.初期対応から処分決定までの流れ

- 2.1.初期対応(相談窓口~判断の流れ)

- 2.2.事案調査

- 2.2.1.事案調査のポイントと注意点

- 3.処分の決定

- 4.まとめ

ハラスメント事案調査とは

まずはハラスメント事案調査の目的についてお伝えします。

ハラスメント事案調査の目的

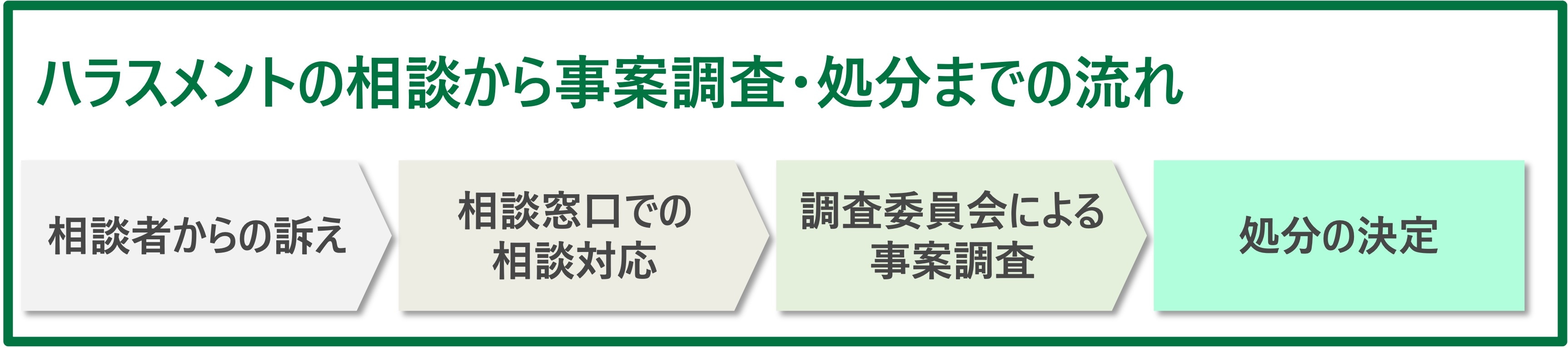

調査の目的は、ハラスメント認定の判断や処分の決定に必要な材料を集めることです。ハラスメントの相談から処分の決定までの流れは以下のようになります。

ハラスメント事案の調査をしないとどうなるのか?

企業にはハラスメントに関する調査義務があり、調査を怠ると法的、行政上、民事上等の責任を問われる可能性があります。また、近年では、調査の方法や調査中の発言が不適切であるとして、企業に損害賠償が命じられるケースもあるため、慎重な対応が求められます。このように、適切な対応が求められるが故に、社内での対応が難しい場合もあります。次の章では、社内で調査を実施する方法と外部へ委託する方法について解説します。

初期対応から処分決定までの流れ

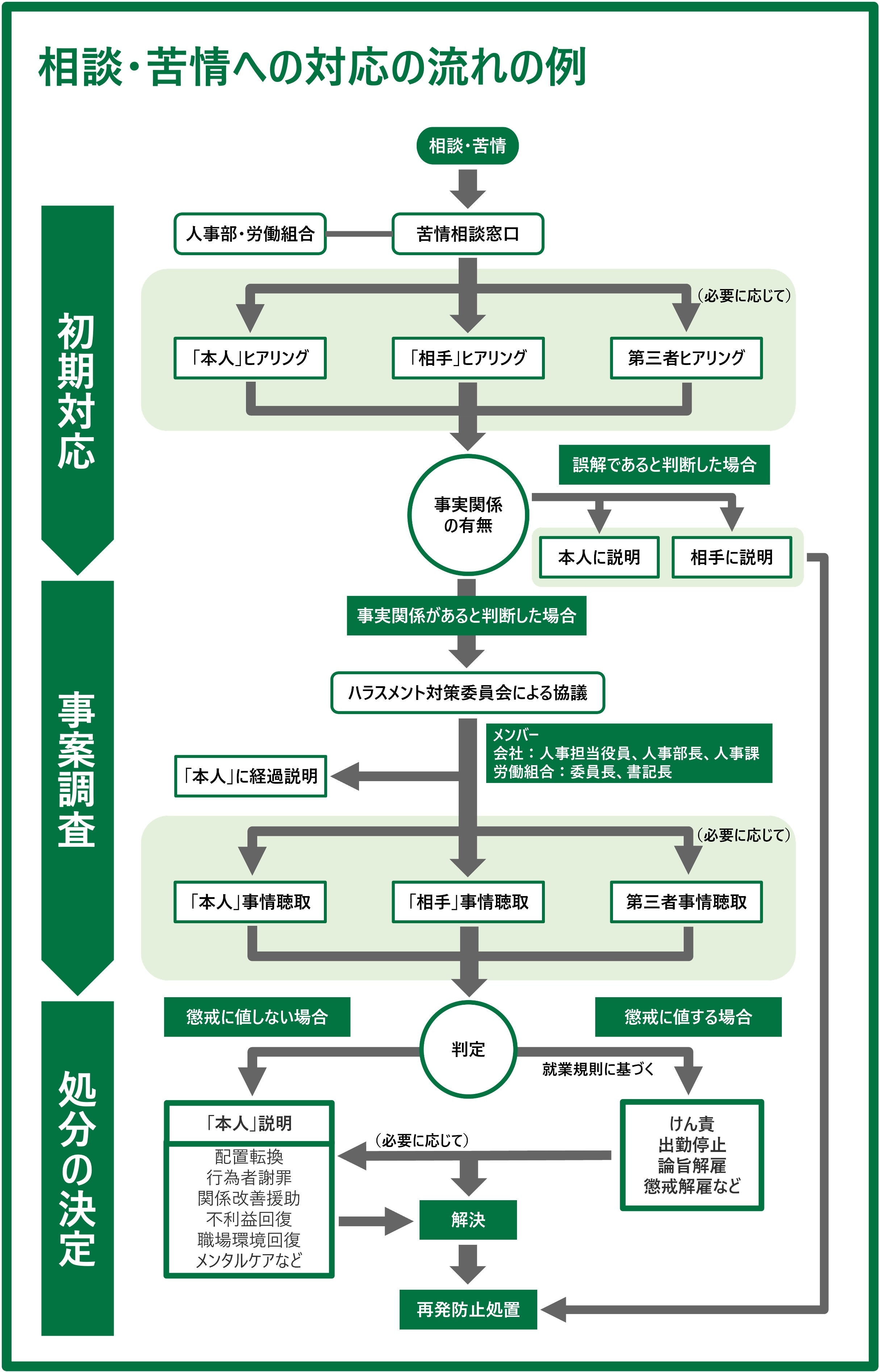

以下は、ハラスメント相談・苦情の初期対応から事案対応完了までのフロー図(例)です。

初期対応(相談窓口~判断の流れ)

ハラスメント事案の初期対応では、相談窓口の対応から事案調査の実施判断までを行います。本記事では特に事案調査の実施判断を中心に解説します。※ハラスメントの相談対応については、以下の記事をご覧ください。

【実施判断】

相談窓口担当者からの報告をもとに、明らかにハラスメントではないケースを除き、基本的には事案調査を行います。例えば、「人事評価制度に関する意見や不満」など、ハラスメントとは直接関係しない相談については、適切な関係部署に連携することが望ましいでしょう。

【対象者や目的の整理・方針の策定】

例えば、ハラスメントであることが明白な場合には、ハラスメントが行われた範囲や具体的な内容を把握するための調査になります。一方、グレーゾーンの場合には、被害者・相談者と行為者側との間で認識のずれがある場合があるため、誰に対して何を聴き取るのかをより慎重に検討する必要があります。

事案調査

事案調査は、調査委員会を設置し、相談窓口の担当者から調査委員会へ引き継ぐ形で進めます。調査は主に、「調査実施」と「結果報告」の2つの段階に分けられます。

調査委員会の構成メンバーに決まりはありませんが、人事担当者、内部監査部門の担当者、弁護士など、複数名で構成されるのが一般的です。

調査委員会は、関係者にヒアリングを行い、「被害者及び加害者の今後の配置や業務(人事上の措置)」と、「加害者に対する懲戒処分の必要性」について最終的な判断を行います。

事案調査のポイントと注意点

事案調査の目的は、関係者の本音や事実を正確に聞き出すことです。調査を行う際には、以下の3つのポイントを意識することが重要です。

- 客観性を保つ

- 迅速に対応する

- プライバシーに配慮する

特に注意が必要なケースは以下の通りです。

【調査員と被害者・行為者が密接な関係にある場合】

調査員が特定の立場に偏る可能性や周囲からの不信感を招く恐れがあります。調査員の人選を見直す、または外部機関に委託することが望ましいでしょう。

【行為者が経営層などの上位役職者である場合】

行為者が上位職であると、調査員が公平な判断を下しにくくなる可能性があります。 このような場合も、外部機関に委託することで客観性を担保できます。

【被害が広範囲に及んでいる可能性がある場合】

被害者が複数にわたる場合、全員に対して公平なヒアリングを行う必要があります。その際、自社内のみで対応すると調査に遅れが生じるため、外部委託も視野に入れるとよいでしょう。

上記のようなケースについては、社内での対応が難しいことも少なくありません。調査の公平性・迅速性・専門性を確保するためには、ハラスメント対応に精通した外部機関の活用が有効です。ハラスメントに関する知識に加え、ヒアリングやレポーティングの専門スキルを持った外部機関に委託することで、セカンドハラスメントのリスクを回避し、第三者として客観性を維持した上で判断することができます。

処分の決定

事案調査の結果を踏まえ、社内処分の決定を行います。事案調査を外部機関に委託している場合でも、処分の決定については就業規則等に則り企業側が行う必要があります。

ハラスメント対策は処分の決定だけではない

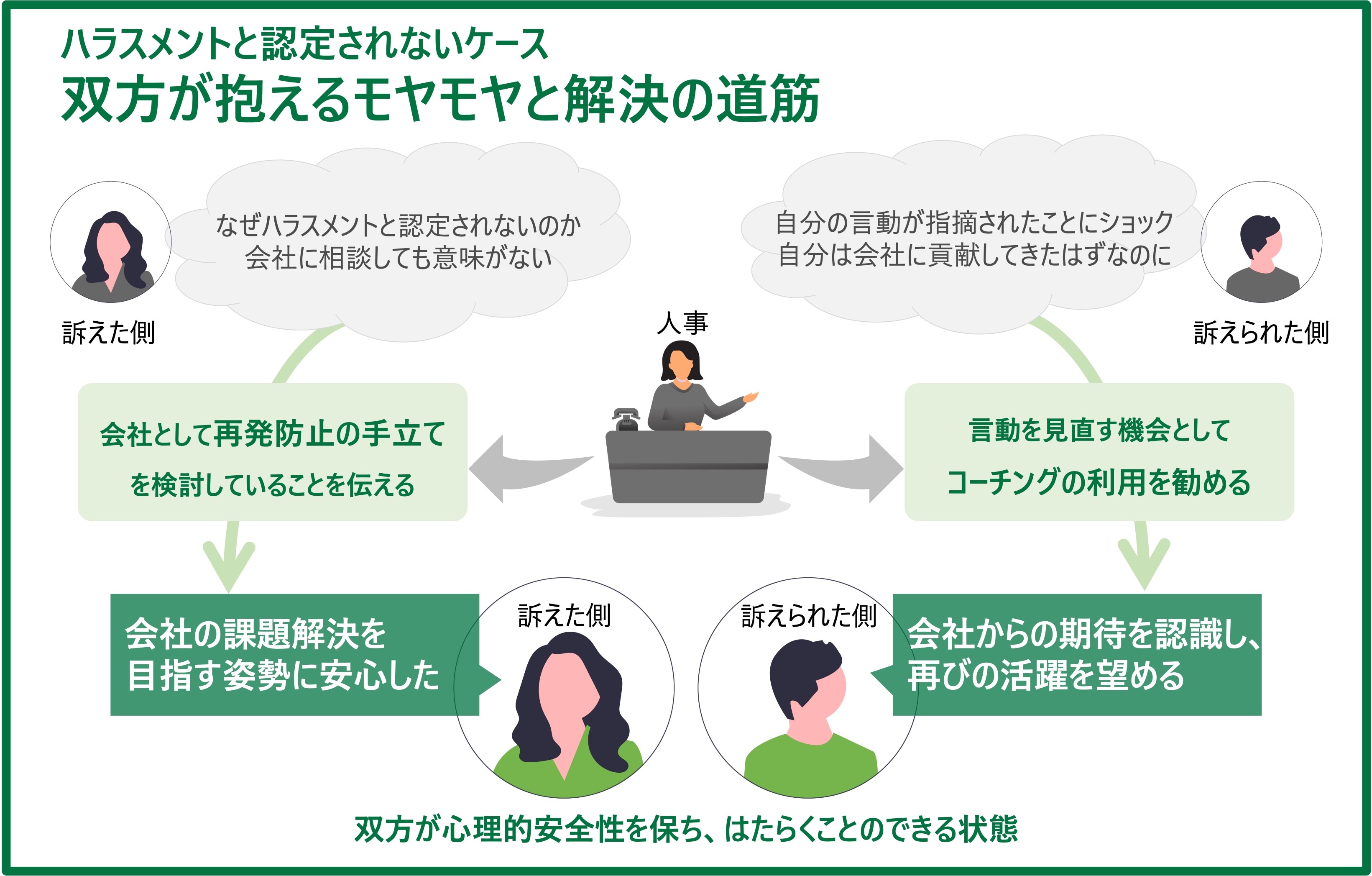

近年ハラスメント事案は増加傾向にありますが、調査の結果、ハラスメントと認定されないケースも多くあります。そのような場合、訴えた側、訴えられた側の双方にわだかまりが残ることがあります。

企業としては、「ハラスメントの認定有無や処分の決定」を最終ゴールとせず、根本的な課題に向き合うことが重要です。例えば、ハラスメント行為者に対し、自身の言動を見直す機会として、行動変容を目的とするコーチングプログラムを提供することも一例です。再発防止のための対策を講じていることは、被害者の安心感にもつながります。

※ピースマインドのハラッサーコーチングについてはこちら

まとめ

ハラスメント事案調査の流れと対応のポイントを解説しました。事案調査は、企業のハラスメント対策の中でも重要なプロセスです。また、処分決定後の再発防止策も重要になります。

ピースマインドでは、

- 社内での対応が難しいハラスメント事案の調査

- ハラスメント行為者への行動変容コーチング

- 被害者や関係者へのケア

など、総合的なサポートを提供しています。

ハラスメント対策に課題を感じている方は、ぜひお問い合わせください。

➤お役立ち資料ダウンロード「ハラスメント対策支援サービス事例集 」