新入社員の“5月病”を防ぐには?産業医が果たす意外な役割

4月を迎え、フレッシュな新入社員を迎え入れた企業も多いのではないでしょうか。新しい環境に飛び込んだ新入社員は、大きな期待と同時に不安も抱えています。

「5月病」という言葉があるように、大きな環境の変化によってストレスを感じ、メンタル不調を訴えるということも珍しくありません。

公益財団法人日本生産性本部の調査(※1)では、10代・20代の心の病が最も多いと回答した企業が過去最多となり、全年代の中でも最多になっています。このように、メンタルヘルスの問題で休職する人は特に若い層で増加しています。従業員のメンタルヘルス支援には様々な方法がありますが、産業医と連携して行うことでより根本的な支援が可能です。

本記事では、新入社員に焦点を当て、メンタル不調やそれによる早期の休職・離職を防ぐために、産業医が果たす役割について解説します。

目次[非表示]

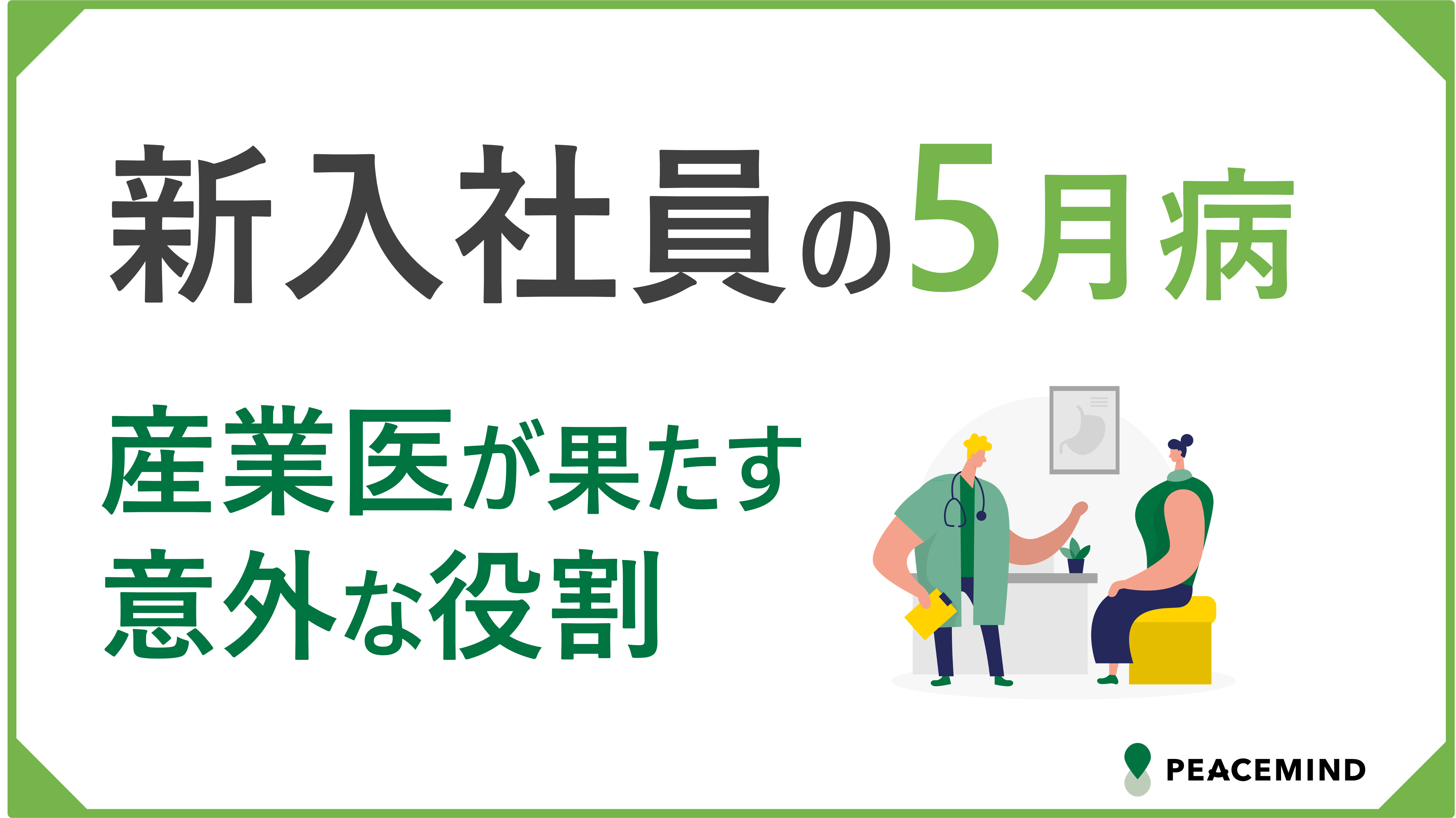

新入社員の抱えるストレス

新入社員はどのようなストレスを感じるのでしょうか。

新入社員が感じるストレスの要因としては以下のようなものが挙げられます。

・環境の変化

新入社員は学生から労働者になり、今までとは異なる環境に身をおくことになります。新しい組織に所属することで、人間関係を一から構築する必要があったり、今までとは異なる文化に適応する必要があります。慣れ親しんだ地元を離れて知り合いのいない場所に配属されるという場所の変化や、朝早く起きることが苦手な人が早起きをして夕方まで働かなければならないという生活習慣の変化も考えられます。

・リアリティショック

リアリティショックとは、入社前に抱いていた理想と、実際の職場で感じる現実とのギャップにより、ショックを受けることを指します。仕事における達成感ややりがい、裁量の範囲、人間関係等、社会人になる前に抱いていたイメージと実際が異なり、そのアンマッチを受け止めきれなくなることがあります。

例えば、テレワークが中心で仕事の実感が得づらかったり、成果が見えにくく自信が持てなかったりすることで、将来のキャリアイメージを描けないといったことです。

このようなリアリティショックに直面しても、新入社員はストレスへの対処法を十分に持っていないことが多く、感じたストレスをうまく処理できずに溜め込んでしまい、結果としてメンタル不調に繋がるリスクがあります。

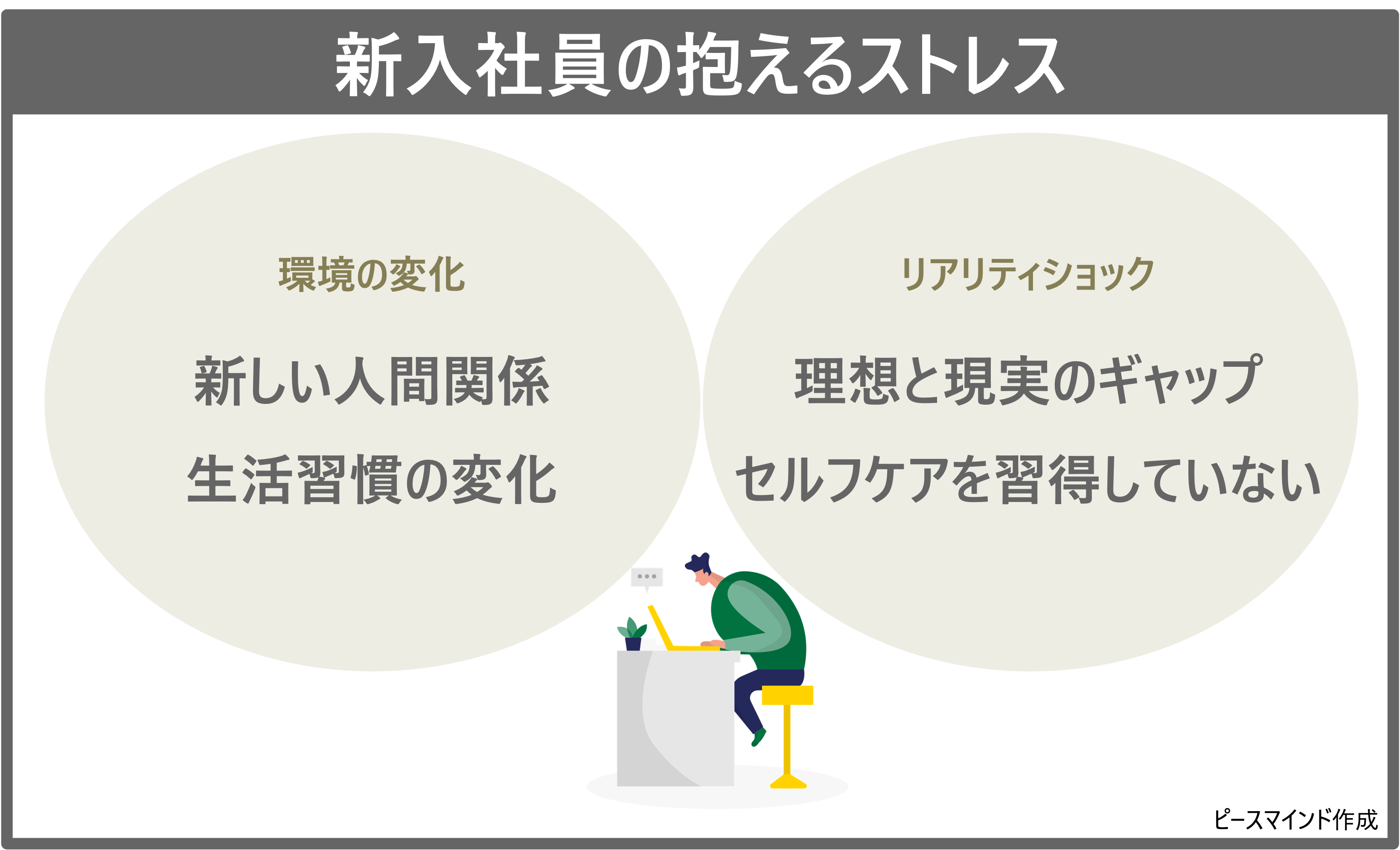

新入社員のケアの重要性

新入社員は環境の変化やリアリティショックによってストレスを抱えますが、なぜ特にケアが必要になるのでしょうか。

新入社員のケアが特に重要な要因としては以下の3つが挙げられます。

・新入社員の不安定な状況

新入社員は様々な変化を体験し、様々な要因からストレスを抱える可能性があります。これまでに経験したことのないことに直面するため、社会人としてのセルフケアスキルを習得できていない場合があります。また上司や同僚などに相談しようとしても、相談の仕方が分からなかったり、適切な相談相手が見つからなかったりする場合もあります。セルフケアができないとストレスが溜まり、適応障害を含むメンタル不調になる危険性があります。

・現場管理職のマネジメント不足

新入社員のマネジメントを行う現場管理職が、多忙のために十分に新入社員のフォローアップをできない場合があります。また初めて新入社員を受け入れる場合には、新入社員の困りごとを把握できていなかったり、どのようにフォローすれば良いのか分かっていなかったりすることもあります。

・人事のフォローが十分にできない環境

新入社員の受け入れには人事が中心的な役割を果たしますが、新入社員の受け入れ以外にも人事異動への対応など、取り組む必要があることが多くあります。そのため人事も新入社員1人1人に目を配る余裕を持てず、気付いたら無断欠勤してしまったという事態になりかねません。

こうした状況に対応する際にポイントとなるのは、4つのケア(※)を活かして不調者に気付くことができる体制作りです。

※4つのケア:セルフケア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケア

本記事では、人事や産業医といった事業場内産業保健スタッフによるケアに焦点を当てます。事業場内産業保健スタッフによるケアでは、面談や外部機関の受診などを活かして、どのようなセルフケアやラインケアが必要であるのか、また事業場外の資源によるケアを導入する必要があるのかなどを検討し、4つのケアを機能させることが重要です。

新入社員のセルフケアについては以下の記事をご覧ください。

現場管理職のラインケアについては以下の記事をご覧ください。

産業医と新入社員の接点から考える適切なケア

新入社員のケアは、メンタル不調やそれによる早期の休職や離職を防ぐために重要ですが、産業医は新入社員に対してどのように関わることができるのでしょうか。

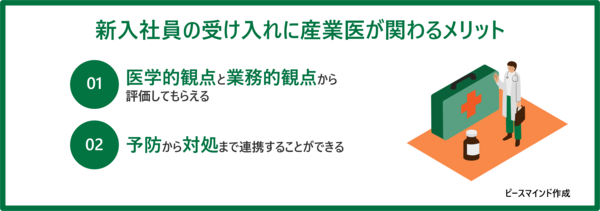

新入社員の受け入れ時に産業医が関わるメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

・医学的観点と業務的観点から評価してもらえる

新入社員が不調を感じた際、直属の上司や先輩が相談先となることが多いですが、上司や先輩は医学やメンタルヘルスの専門家ではありません。

産業医は医学的見地に加え、業務への理解もあるので、双方の観点から評価してもらうことができます。産業医の評価をもとに、就業上の配慮を含めた適切なアプローチを実施できます。

・予防から対処まで連携することができる

新入社員は新しい組織に入ったことで、適切な相談先を見つけることができず、その結果メンタル不調を起こすリスクがあります。新入社員の受け入れに産業医が関わることで、メンタル不調を予防する段階から、実際に不調になった場合まで連携して対応することができます。

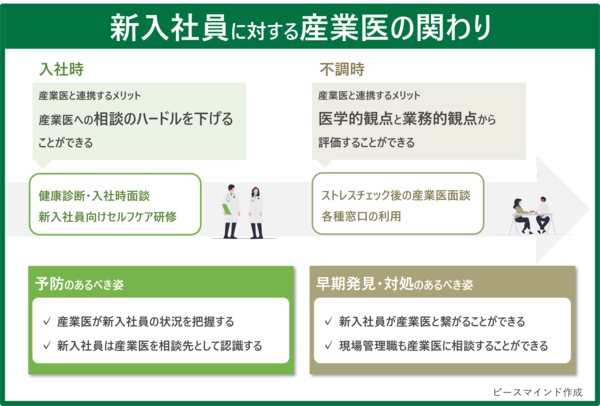

新入社員への産業医の関わりとしては、以下のものが挙げられます。

・予防に向けた関わり

メンタル不調の予防に向けた関わりとしては、健康診断や入社時の面談、セルフケア研修などが挙げられます。例えば、ある企業では、入社1か月後にフォローアップ面談を産業医が実施し、本人の感じている不安や職場環境への適応状況を把握しています。これらを行うことで、産業医が新入社員の状況を把握することができます。また新入社員が産業医を相談先として認識することで、産業医への相談のハードルが下がり、ストレスが溜まった際に相談行動を起こせる環境を作り出すことができます。

・早期発見・対処に向けた関わり

メンタル不調の早期発見・対処に向けた関わりとしては、ストレスチェック後の高ストレス者面談や各種窓口を利用した際の対応などが挙げられます。これらを行うことで、新入社員が産業医と繋がることができ、産業医からの助言を受けることができます。また産業医による医学的視点と業務的視点からの評価を聞いて、新入社員をマネジメントする現場の管理職も新入社員への対応を相談できます。

まとめ

新入社員への関わりは人事や上司・先輩が中心となることが多いですが、それだけではカバーしきれない部分もあります。産業医が関与することで「4つのケア」が連動し、新入社員のスムーズな適応を支えることができます。

新入社員の適応を含めた企業全体のメンタルヘルスケアには、産業医を中心とした産業保健体制が重要です。

そのためには、産業医が早期から関与できるよう、人事・管理職との連携体制や相談の導線をあらかじめ整えておくことも大切です。定期的な面談の機会や、気軽に相談できる窓口づくりなど、仕組みとして“関与しやすさ”を意識することで、支援の質が高まります。

ピースマインドでは、産業医とEAPの連携によってメンタルヘルス対策の強化や産業保健活動の効率化の実現などをサポートする様々なサービスを提供しております。

限られたリソースでは対応が難しかった課題に対して、メンタルヘルスに精通した経験豊富な産業医と、企業の人事や産業医との豊富な連携実績がある心理専門職であるEAPコンサルタントがチームとなってご支援いたします。

当社の専門職ネットワークから経験のある産業医と、数多くの実績を持つ当社のEAPコンサルタントが、職場の状況や課題に合わせた最適な産業医の選任から、ソリューション提供までをワンストップでご支援いたします。ピースマインドの産業保健支援サービスを活用して、働く人と職場の「はたらくをよく」してみませんか。

➤お役立ち資料ダウンロード「産業保健体制まるわかりBOOK」