女性活躍を阻む壁とは?女性管理職が増えない要因と増やすための取り組みを解説

ジェンダー平等が求められている現代社会では、女性の社会的活躍を後押しするためのさまざまな取り組みが行われています。しかし、他国と比較すると、日本では女性管理職の比率が依然として低く、課題が山積しています。

本記事では、女性管理職が増えない要因と、それを解決するために人事担当者が取り組むべき施策を解説します。

➤お役立ち資料ダウンロード「令和版 EAP活用術 」

目次[非表示]

- 1.女性活躍の取り組み状況

- 2.なぜ女性管理職が増えないのか?

- 2.1.【制度】転勤・評価制度、柔軟な働き方が難しい

- 2.2.【社内慣行】管理職へのハードルの高さ

- 2.3.【意識】昇進への意欲と固定観念

- 3.企業の人事担当者ができること

- 3.1.1.制度や社内慣行の見直し

- 3.2.2.女性のためのキャリア教育の推進

- 3.3.3.相談の場を提供

- 4.まとめ

- 5.ピースマインドのサービスのご紹介

- 6.参考資料

女性活躍の取り組み状況

国の方針

人口減少・超高齢化が進む中、持続的に成長していくためには、「女性の力」を十分に発揮することが不可欠と考え、政府は「すべての女性が輝く社会づくり本部」を設置しました。

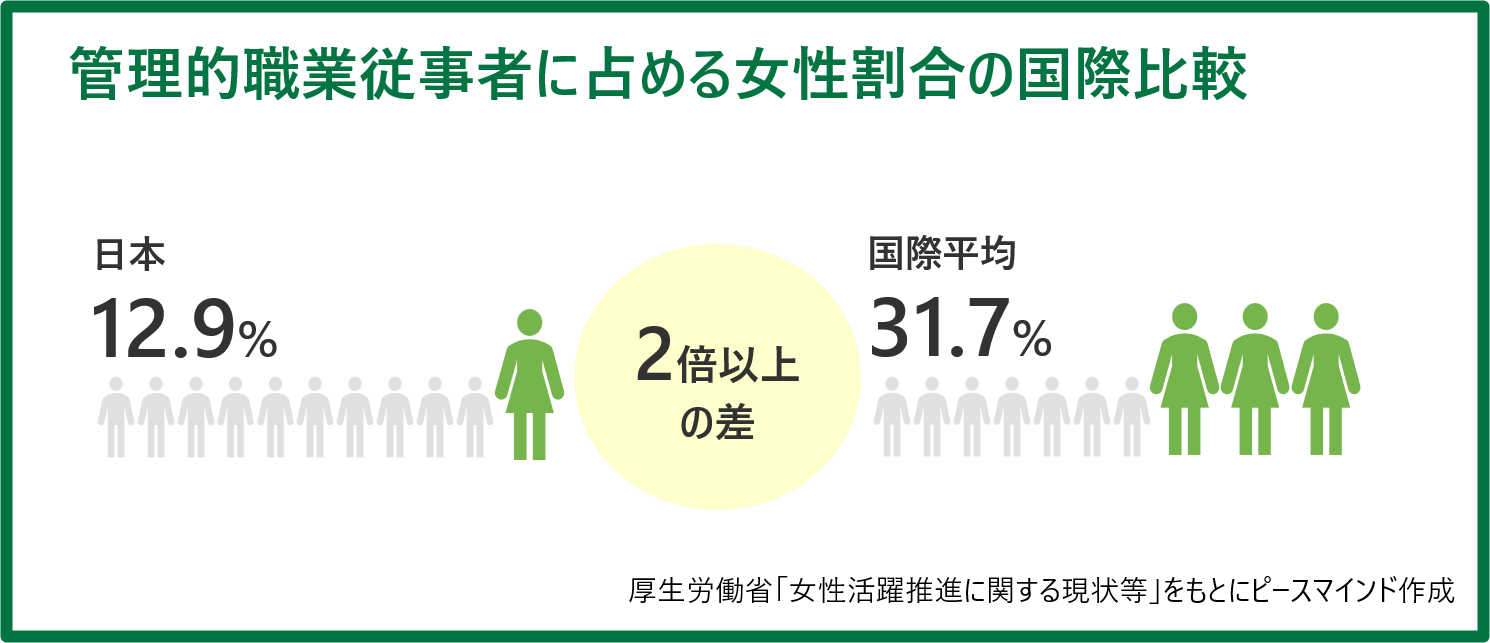

女性管理職を増やす取り組みに関して、2003年に「2020年までに指導的地位の女性割合30%」という目標が掲げられました。しかしながら、2020年時点で目標は未達成であり、後に「2020年代の可能な限り早期に目指す」という目標に変更されています。長期的には上昇傾向にありますが、2022年時点では12.9%と依然低い水準です(※1)。

また、働く場面で女性が活躍できる社会をつくるために、2016年4月 「女性活躍推進法」が施行され、その後数回にわたり法改正が行われています。最近では、2022年4月から「行動計画の策定・届出」と「女性の活躍に関する情報公表」が義務付けられる対象事業が拡大し、多くの企業に対して女性活躍の実現に向けた取り組みが求められるようになりました。

データから見る現状

女性の社会進出は進展していますが、依然として課題があります。

改善された点

女性の労働力人口は増加傾向

女性の労働力人口と就業率は増加傾向にあり、特に若年層の就業率が高いことが特徴です。しかし、年齢とともに就業率が低下する「M字カーブ」と呼ばれる現象は、依然として見られます。 (※1)

改善の余地がある点

管理職に占める女性の割合は低く、男女間の賃金格差が生じている

企業内の管理職、特に上位職に占める女性割合は依然として低水準です。さらに、女性の賃金が男性より低い傾向があり、職業選択の偏りや無意識のバイアスが一因とされています。(※1)

なぜ女性管理職が増えないのか?

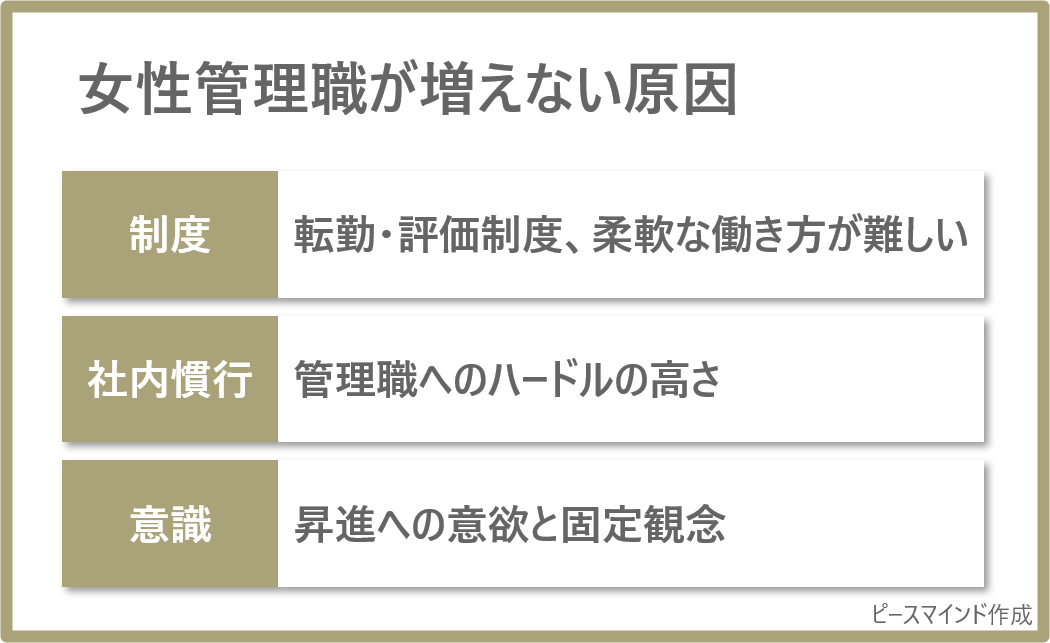

女性が管理職を目指す上での障壁は、大きく「制度」「社内慣行」「意識」の3つに分類されます。

【制度】転勤・評価制度、柔軟な働き方が難しい

男性中心の制度が根強く残る職場では、転勤やフルタイム勤務を前提とする評価制度が女性のキャリア形成を阻害しています。例えば、頻繁な転勤が求められる企業では、配偶者の転勤や子供の教育など、家庭の事情との両立が難しく、女性がキャリアを中断せざるを得ない場合があります。また、転勤やフルタイムでの勤続を前提とした評価制度の場合、育児・介護休業後の待遇が悪化するケースもあり、こちらも女性のキャリアアップを阻む要因になります。

【社内慣行】管理職へのハードルの高さ

長時間労働を前提とした働き方や、男性が総合職、女性が一般職という旧来の採用慣行が女性管理職の増加を妨げています。そもそも「管理職候補者」となり得る「正社員」かつ「総合職」の人材が不足していることもあります。

【意識】昇進への意欲と固定観念

女性の昇進意欲は男性より低い傾向があり、その背景にはロールモデル不足やキャリアに関する固定観念が挙げられます。無意識のバイアス(偏見・先入観)も影響しており、例えば「育児中の女性は重要な仕事を担当すべきでない」と考える人が依然として多い状況です(※2)。制度や慣行の改善だけでなく、当事者である女性の従業員を対象にキャリア教育を進める必要があるといえるでしょう。

企業の人事担当者ができること

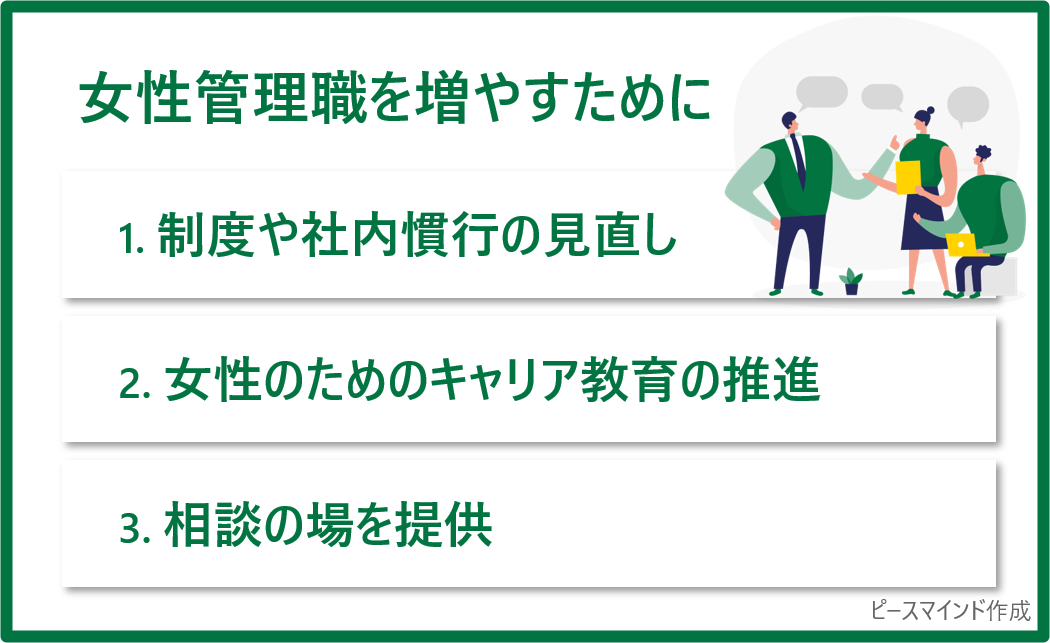

人事担当者が取り組むべき解決策は以下の3つです。

1.制度や社内慣行の見直し

現行の制度を見直し、女性がキャリアを中断せず働ける環境を整備しましょう。制度改善後もその活用を促進する仕組みを整えることが重要です。見直しに際しては、女性だけでなく様々な従業員の意見を聞き、具体的な課題を把握することから始めるとよいでしょう。

2.女性のためのキャリア教育の推進

女性社員にキャリア形成の機会を提供し、自信を育むための研修やワークショップを実施しましょう。同時に、ロールモデルとの交流やネットワーキングを支援し、孤立感を軽減することも効果的です。

3.相談の場を提供

EAP(従業員支援プログラム)などを活用し、女性社員が心理的安全性の高い環境で悩みを相談できる場を作ることも重要です。外部EAPのような支援を活用すると、利害関係のない第三者が支援することにより、心理的安全性が確保された環境下でそれぞれの特性・事情・課題を踏まえ、パーソナライズされた支援が可能となります。個人の課題に地道に対応することは、非常に手間のかかることですが、これらの支援施策を充実させることは、結果的に組織のウェルビーイングを向上させます。

育児・子育て中の社員向けの社外相談サービスとして当社をご活用いただいたケースはこちら。

まとめ

女性が活躍する職場を実現するためには、個人支援と組織支援の両輪が必要です。これらの支援を時代のニーズに合わせて継続的に改善しながら、従業員が主体的に活用できる仕組みを構築しましょう。企業が女性活躍を推進することで、ダイバーシティの促進と組織全体の活性化が期待されます。

ピースマインドのサービスのご紹介

ピースマインドでは、女性活躍を支援する様々なサービスを提供しています。

EAP(従業員支援プログラム)では、心理学や行動科学の視点から職場のパフォーマンス向上などに対し解決策を提供することができます。

経営、人事、組織の課題に応じて、最適なプログラムをコンサルタントがデザインします。

「社員のストレス問題を解決する」のみならず、「職場組織の改善を通じて、社員の生産性を高める」ためのプログラムなど、お客様の課題に応じ、様々な場面でご活用いただけます。

➤お役立ち資料ダウンロード「令和版 EAP活用術 」

参考資料

※1 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等科(2024)『女性活躍推進に関する現状等』

※2 内閣府男女共同参画局(2022)『性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)』