ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは?原因と管理職ができる対策を解説

「ハラスメントハラスメント」という言葉をご存じですか?

パワハラやセクハラなど、さまざまなハラスメントが存在する中で、新たに注目されているのが「ハラスメントハラスメント(ハラハラ)」です。ハラスメント対応が複雑化する中、管理職や人事がその対応に悩むケースも増えています。

この記事では、ハラスメントハラスメントが発生する原因やその影響、さらに企業が実施できる具体的な対策について解説します。

目次[非表示]

- 1.ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

- 1.1.「ハラハラ」が生じる背景

- 1.2.ハラハラの背景にある信頼関係の課題

- 1.3.管理職が直面する課題

- 2.ハラハラ対応の行きつく先は「回避型コミュニケーション」

- 3.回避型コミュニケーションを防ぐために

- 4.まとめ

- 5.サービス紹介

- 6.参考文献

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは、業務上の指摘や指示、日常のコミュニケーションが不快だと感じた際、それを「ハラスメント」として主張する行動を指します。実際には適切な指導の範囲内であるのにもかかわらず、それがハラスメント行為と受け取られ、上司が不当な扱いをされるケースを指すことが多いです。

本来のハラスメントとは、相手の尊厳を傷つけたり、不必要に不快感を与える行為を指します。しかし、ハラハラでは、例えば業務上適切な範囲内の指示や指摘が「個人への攻撃」とみなされるなど、過剰な主張が問題となります。

「ハラハラ」が生じる背景

なぜ「何でもハラスメント」と主張する態度が生まれたのか

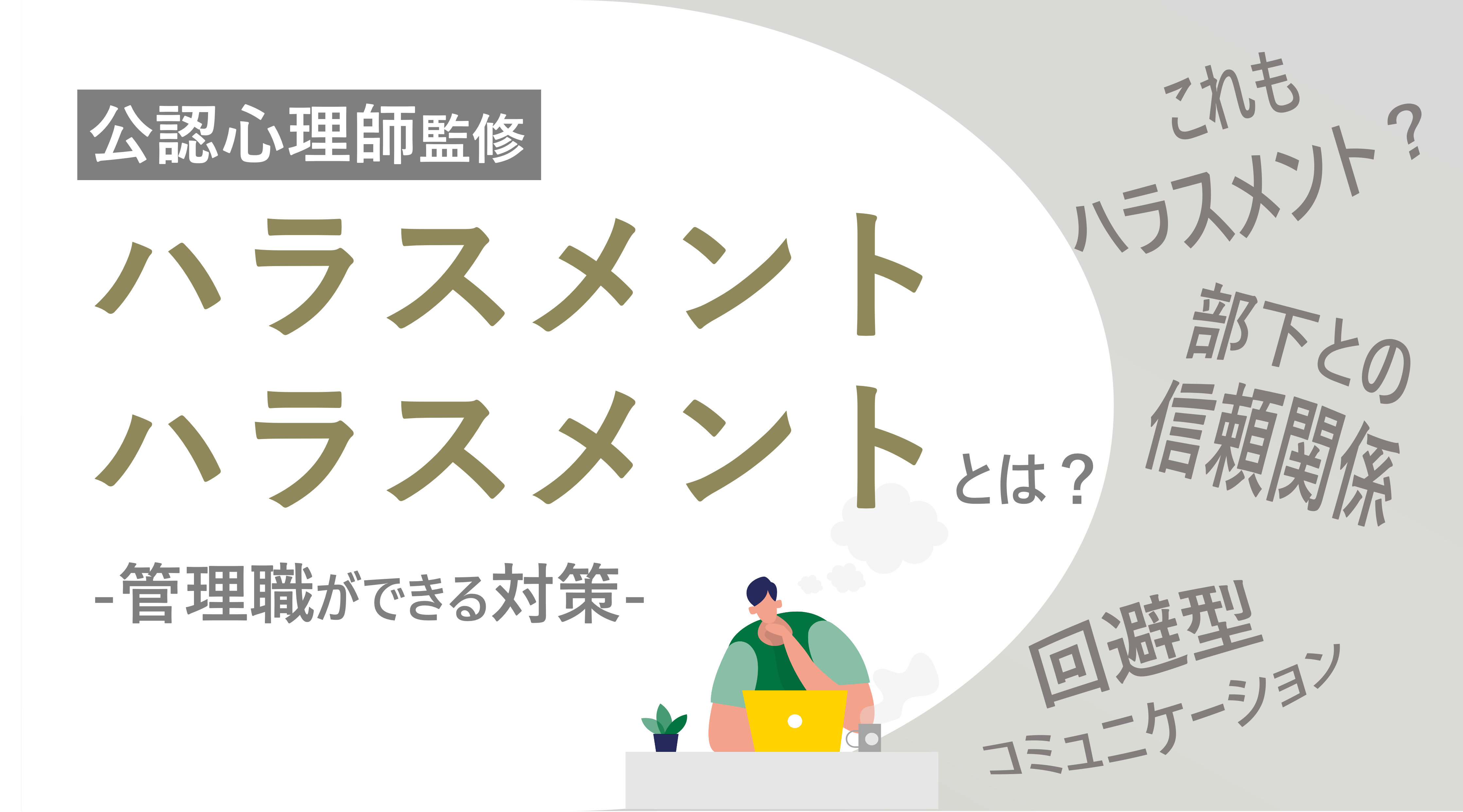

2020年6月にパワハラ防止法が施行されたことにより、企業のハラスメントに対する意識が高まりました。令和4年度以降は、中小企業を含むすべての職場がパワーハラスメントの防止措置義務の対象となり、全社を挙げてハラスメント防止に取り組む企業が増えています。(※1)

こうした取り組み自体はポジティブな変化ですが、一部では、業務上の正当な指摘がハラスメントと捉えられるケースが増えています。このため、管理職が適切な指導を行いにくい状況が生まれています。(※2)

ハラハラの背景にある信頼関係の課題

ハラハラの背景には、上司・部下の間の信頼関係が十分に築かれていないことが往々にしてあります。信頼関係が構築できていない場合、部下は自分の思いを上司に話すことが難しいと言えるでしょう。例えば上司の言葉をプレッシャーに感じたり、業務に不平、不満がある場合にも、上司に対する信頼感がないため、不平や不満を直接伝えることができず、代替の手段として「ハラスメントで訴える」という行動をとる場合もあるかと思います。

管理職が直面する課題

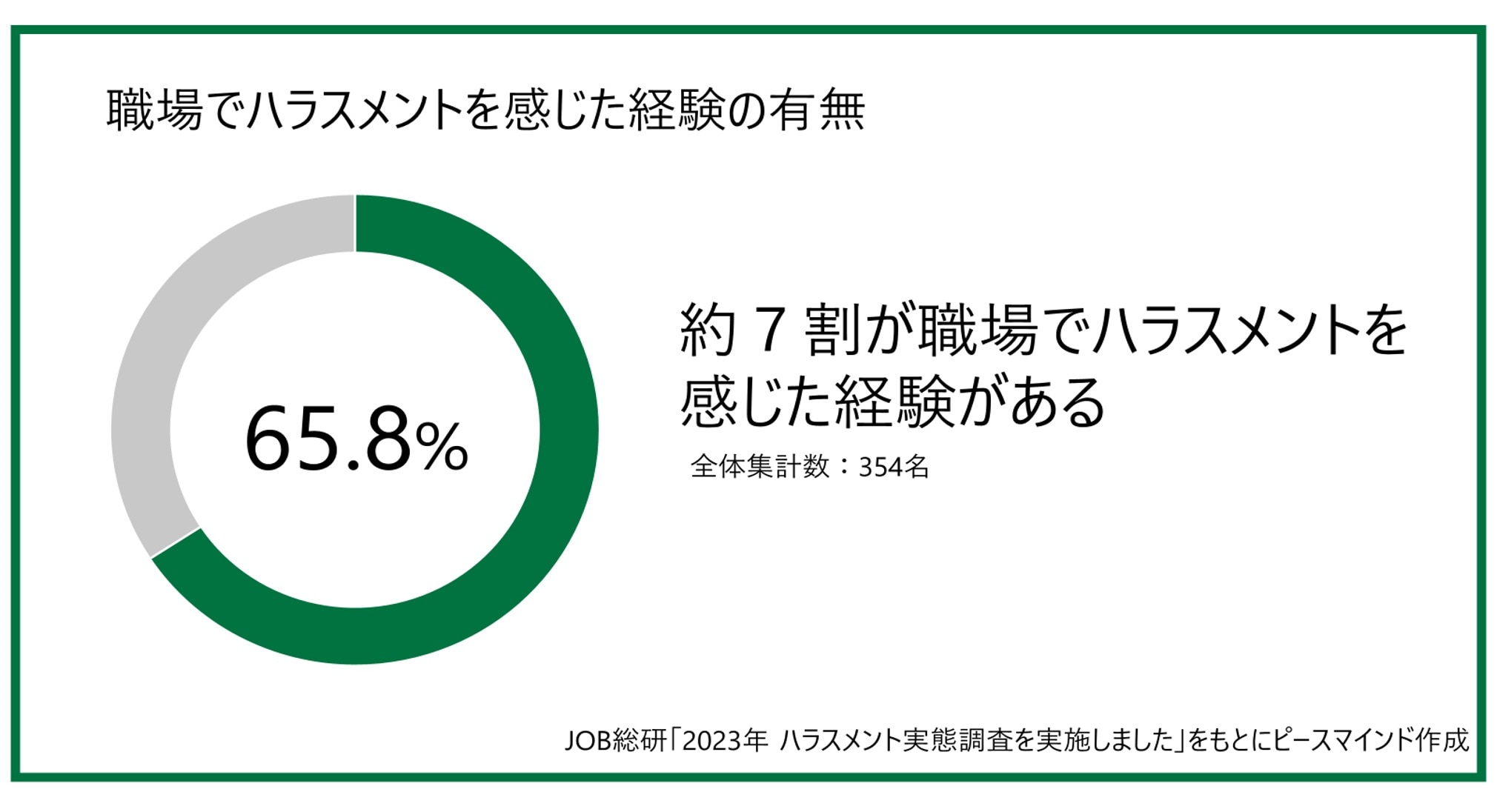

管理職には、部下の育成やモチベーションの向上、心身のケアなど、多岐にわたる役割が求められています。管理職教育の場では、まず自身がハラスメント行為者である「ハラッサー」にならないように指導されることが一般的です。しかし、業務上の指摘がハラスメントと受け取られるリスクが高まっている現在、部下とのコミュニケーションが難しくなっているのが実情です。その結果、管理職が適切なフィードバックを避ける「回避型コミュニケーション」が生じ、職場の生産性に悪影響を与えることがあります。

ハラハラ対応の行きつく先は「回避型コミュニケーション」

回避型コミュニケーションとは、対話を避け、問題解決を先延ばしにする行動のことです。管理職が部下に指摘をしない、部下がミスを報告しないといった状況は、業務の進捗に悪影響を及ぼします。適切なコミュニケーションが行われないことで、業務が滞り、生産性が低下するリスクがあります。

コミュニケーションを改善することが生産性の向上につながる

例えば、部下に対して業務上必要な指摘をする際、「ハラスメント」と受け取られることを恐れて指摘を避ける「回避型コミュニケーション」が発生すると、伝えるべき内容が伝わらず、業務の進捗に影響を及ぼす場合があります。

コミュニケーションが改善され、活性化されることで、明確な指示やフィードバックが可能となり、従業員がタスクの優先順位や役割をしっかり理解し、企業内で共有することができるようになります。

その結果、業務の効率が向上し、生産性の向上に繋がります。さらに、コミュニケーションの改善はチームワークの強化にも寄与します。従業員間の信頼関係や協力的な意識が形成され、結果として職場全体のパフォーマンスが向上します。

回避型コミュニケーションを防ぐために

回避型コミュニケーションは、職場における関係性を疎遠にさせてしまいます。

信頼関係を築くには、回避型コミュニケーションのように避けるのではなく、コミュニケーションの量を少しずつ増やしたり、伝え方の丁寧さを増す工夫をすること、業務で多忙な中でも隙間時間などを用いて、その現場に即したコミュニケーションの機会を見つけることが重要です。

①適切なハラスメント防止教育

ハラスメント防止教育は、管理職だけでなく、全従業員に向けて行うことが重要です。菅理職だけがハラスメント防止の知識を持っていても、職場環境の改善には限界があります。全社員がハラスメントの概念を正しく理解し、どのような行為がハラスメントに該当するのかを把握することで、職場全体でハラスメントを防止する意識を共有することが重要です。

単なる禁止事項の説明だけでなく、互いに働きやすい職場を協力して作り上げる重要性を確認するポジティブなアプローチが有効です。

②相互理解とコミュニケーションの促進

コミュニケーションが改善・活性化されることで、管理職は明確な指示やフィードバックを行うことができ、チームワークも強化されます。これにより、職場全体のパフォーマンスや生産性が向上します。相手を尊重しながらフィードバックを行う方法や、誤解を避けるための適切な表現方法を学ぶことで、職場での対話が促進され、ハラスメントの発生リスクが減少します。

また、ポジティブな職場環境の構築によって、従業員のモチベーションや生産性向上にもつながります。職場のコミュニケーションを改善し、活性化するためには、上司と部下だけでなく、人事や職場全体で相互理解を深める取り組みが重要です。相手の立場や意見を尊重し、オープンな対話を通じて誤解を解消し、信頼関係を築くことが、健全な職場環境の基礎となります。

③当事者間の関係性が著しく悪い場合には第三者が介入する

ハラスメント問題が発生した場合、上司が自分はハラスメントをしたつもりはなくても、部下がハラスメントと捉え、通報窓口などに情報が伝わることがあります。このような経験をした上司は、部下とのコミュニケーションに対して自信を失い、恐怖心を抱くこともあります。また、部下もハラスメントを受けたと感じた場合、謝罪があったとしてもその恐怖心が残り、上司との関係が悪化することがあります。この結果、両者間のコミュニケーションが断絶し、業務に支障をきたすことが少なくありません。

このような状況になると、当事者同士での解決は難しく、冷静な対話が困難なため、第三者の介入が必要となる場合があります。人事部門や外部の専門家が介入して問題に対する客観的な視点を提供したり、両者の意見を整理したりすることで、互いの誤解や不安を解消し、関係性の修復が進められるよう支援します。

まとめ

パワハラ防止法が施行され、企業のハラスメントに対する意識が高まった一方で、「ハラスメントハラスメント(ハラハラ)」の問題が浮上しています。ハラハラを防ぐためには、企業全体でハラスメント問題に対する正しい理解と対策を共有し、回避型コミュニケーションの発生を防ぐことが、健全な職場環境の維持に繋がります。また、外部機関との連携を図るなど、組織として対応力を高めることも重要です。

サービス紹介

ピースマインドでは、ハラスメントの「準備」「施策」「対処」の各ステップを支援する様々なサービスを提供しています。

ハラスメント防止のための措置義務を遵守するために、「職場のハラスメント対策支援サービス」や、職場のパワーハラスメントのリスクを把握し予防する新尺度である「パワハラ・インデックス」を活用した職場のハラスメントの予防・解決支援を行っています。

さらに、社員教育や再発防止支援、ハラスメント相談窓口の提供など、幅広いサービスを通じて職場の改善をサポートします。ハラスメント対策に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。